Golf als Instrument der Bildfindung

Zwischen Abschlag und Abgrund – Golf als Selbsttherapie im Zeitalter der Überforderung

In einer Welt, die sich immer schneller dreht, in der soziale Netzwerke, beruflicher Leistungsdruck, familiäre Konflikte und ständige Erreichbarkeit zu einem kaum erträglichen Grundrauschen verschmelzen, geraten viele Menschen an die Grenzen ihrer psychischen Belastbarkeit. Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen und ein Gefühl innerer Leere sind oft die ersten Symptome – Warnsignale, die in vielen Fällen überhört werden. Wird dieser Zustand chronisch, kann sich daraus ein sogenanntes Burnout-Syndrom entwickeln – ein Zustand der völligen Erschöpfung, begleitet von Depersonalisation und dem Gefühl, die Kontrolle über das eigene Leben verloren zu haben.

Nicht selten entwickelt sich aus einem solchen Zustand eine depressive Episode, die in suizidalen Krisen münden kann. Laut WHO gehören Depressionen zu den häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit weltweit. Jeder fünfte Mensch durchlebt im Laufe seines Lebens mindestens eine schwere depressive Episode. Die Suizidrate in industrialisierten Ländern bleibt erschreckend hoch – ein stummer Hilfeschrei aus dem Innersten.

Doch nicht immer braucht es Medikamente oder stationäre Klinikaufenthalte, um erste Schritte in Richtung Besserung zu unternehmen. Neuere Erkenntnisse aus der Psychoneuroimmunologie und der Verhaltensmedizin zeigen, dass regelmäßige körperliche Aktivität in natürlicher Umgebung erhebliche antidepressive Effekte haben kann. Dabei spielen nicht nur biologische Faktoren wie die Ausschüttung von Endorphinen und Serotonin eine Rolle, sondern auch psychodynamische Prozesse: der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, die Wiederherstellung der Selbstwirksamkeit und die symbolische Rückgewinnung von Kontrolle über das eigene Leben.

Hier setzt eine ungewöhnliche, aber wirksame Form der Selbsttherapie an: das Golfspiel.

Golf ist weit mehr als ein elitärer Zeitvertreib. Es ist ein Spiel, das Achtsamkeit und Konzentration erfordert, das strukturierte Bewegung mit kontemplativer Ruhe verbindet – eine Art bewegte Meditation im Landschaftsraum. Zahlreiche Studien, etwa von der University of Edinburgh oder der Harvard Medical School, belegen inzwischen die gesundheitlichen Effekte des Golfspiels: Es senkt den Blutdruck, reduziert Stresshormone wie Cortisol, verbessert die Schlafqualität und stärkt die kognitive Leistungsfähigkeit. Wer regelmäßig Golf spielt, lebt laut einer Langzeitstudie aus Schweden im Schnitt fünf Jahre länger – bei deutlich besserer Lebensqualität.

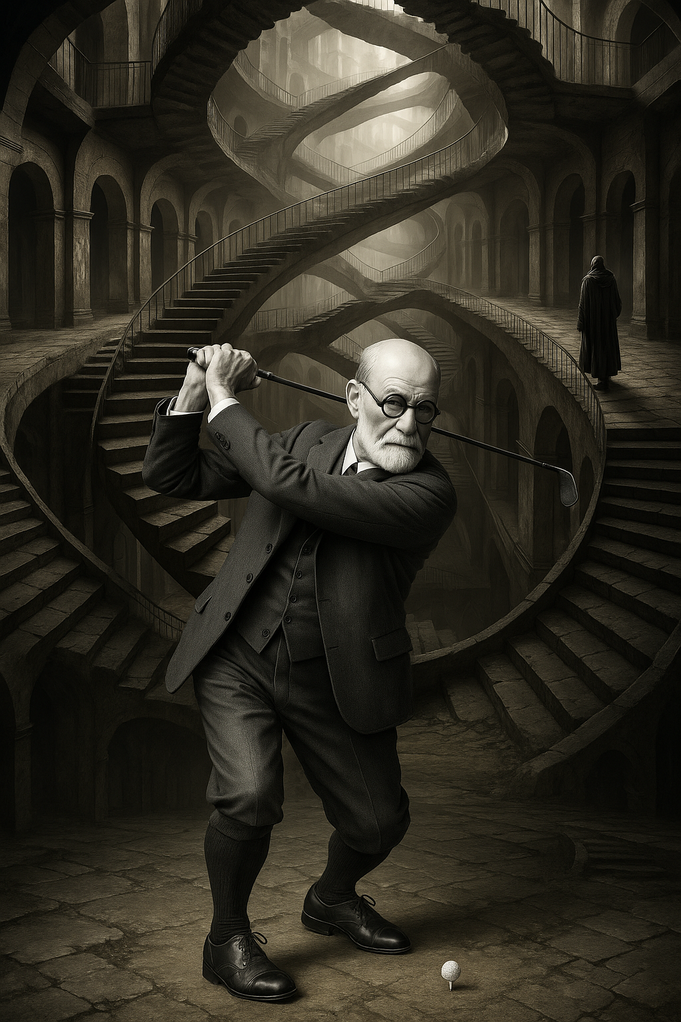

Doch es ist nicht allein die Bewegung, die Golf zu einem therapeutischen Instrument macht. Entscheidend ist die innere Haltung, mit der man den Platz betritt. Der Golfplatz wird zur Bühne des Unbewussten – ein geschützter Raum, in dem innere Konflikte projiziert und bearbeitet werden können. Der Abschlag wird zur symbolischen Entladung angestauter Spannungen, das Fairway zur Strecke zwischen Entscheidung und Konsequenz, das Grün zum Ort der Selbstprüfung: Wie ruhig ist meine Hand, wie klar mein Blick?

Der Golfer steht – wie Freud in einer surrealen Vision – allein auf dem Grün, umgeben von inneren Dämonen, alten Mustern, Schattenfiguren des Selbst. Doch mit jedem Schwung, jedem Schritt über das Gras, entsteht Distanz. Nicht Verdrängung, sondern Konfrontation durch Bewegung. In der Dynamik des Spiels liegt die Möglichkeit zur Wandlung.

Golf wird so zu einer Form der selbstgesteuerten, tiefenpsychologisch wirksamen Therapie: Die Rhythmisierung des Atems, das achtsame Spüren des Körpers, die soziale Einbettung in Flight-Gemeinschaften und die symbolische Aufladung des Spiels eröffnen eine neue Perspektive auf das eigene Leben – oft dort, wo Worte fehlen oder Gespräche nicht mehr helfen.

Ein Therapeut mit Golfschläger ist vielleicht nicht jedermanns Vorstellung von Heilung. Aber für viele, die sich am Rand ihrer Kräfte befinden, kann genau das der erste Schritt zurück ins Leben sein.

Jens Rusch ist kein Künstler, der sich mit dekorativer Weltaneignung begnügt. Wer seine Bilder betrachtet, betritt ein Gelände, das kartografiert werden musste wie ein fremder Kontinent: mit innerer Kenntnis, psychologischer Erfahrung und der Bereitschaft, auch die Abgründe zu durchmessen.

Über Jahrzehnte hat sich Rusch in den tiefgründigen surrealen Landschaften der Weltliteratur geschult. Er fand Lehrmeister und Weggefährten auf Augenhöhe – Persönlichkeiten, die sich mit der klassischen Freud’schen Analyse nicht zufrieden gaben, sondern weiterfragten, tiefer bohrten, Grenzen verschoben. Und doch steht Sigmund Freud am Beginn dieser Reise, als Türöffner, als derjenige, der den ersten Schlüssel zum Unbewussten in die Hand legte – und damit das Tor zu jenem geistigen Raum aufstieß, den die Surrealisten als ihre eigentliche Heimat begriffen.

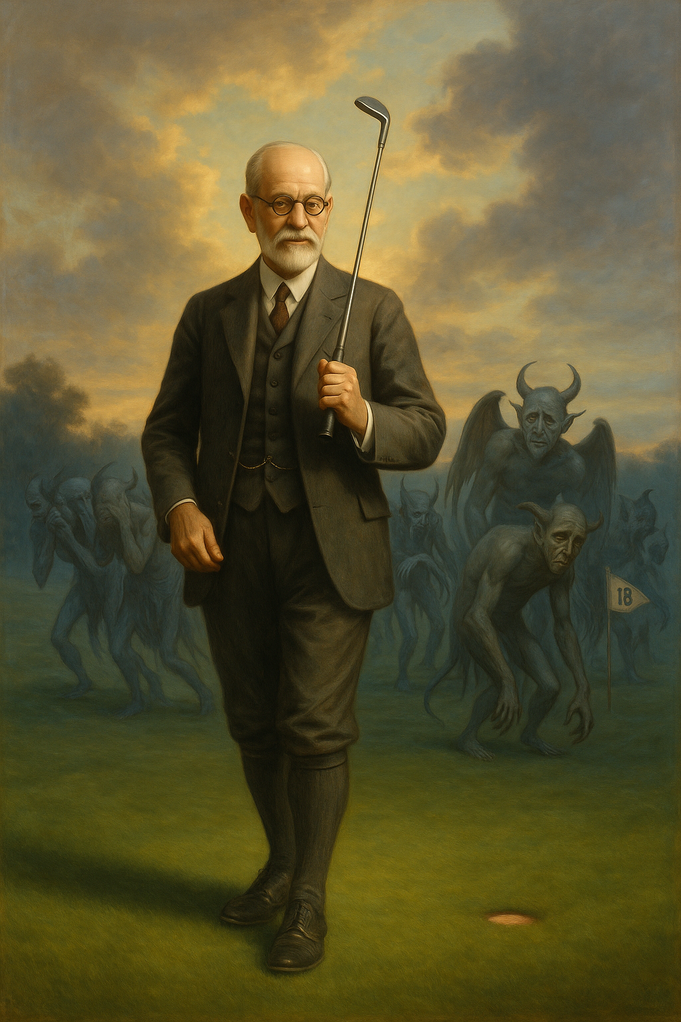

In Ruschs Bildern erscheint Freud nicht als Denkmal, sondern als handelnde Figur, als Kämpfer, als tragikomischer Held. Auf einem Golfplatz – jener scheinbar harmlosen Chiffre für bürgerliche Selbstdisziplin – begegnet er nicht dem sportlichen Gegner, sondern den eigenen inneren Dämonen. Die Szene ist surreal, aber zugleich tiefenlogisch: Der Golfschläger wird zur Waffe des Ichs, das Spielfeld zum vermessbaren Raum psychischer Auseinandersetzung.

Rusch schöpft seine Bildinhalte nicht aus der Fantasie, sondern aus einem unerschöpflichen Archiv literarischer und psychopathologischer Erfahrung: Die unterschwelligen heidnischen Dämonen eines Hauke Haien, der abgründige Furor eines Dr. Faustus, die klinischen Grenzerfahrungen eines Oskar Panizza – all das schwingt mit in seinen Motiven. Rusch hat sich den Symbolkosmos von Charles Baudelaire ebenso einverleibt wie die Sprachlabyrinthe eines Arno Schmidt oder James Joyce. Er hat die ekstatischen Visionen von Carlos Castaneda durchlebt, die neurochemischen Experimente Timothy Learys nicht nur gelesen, sondern innerlich kartografiert. Kein Terrain war ihm zu unwegsam – kein Abgrund zu tief, wenn es galt, das Menschliche bis in seine letzten Winkel auszuleuchten.

All diese Spuren hinterlassen ihre Sedimente in den Bildern. Und irgendwann musste sich Jens Rusch damit abfinden, dass ihn nicht jeder verstand. Surrealistische Kunst, wenn sie ernst genommen wird, kann einsam machen. Sie verlangt Mut – vom Künstler wie vom Betrachter.

Der Freud-Zyklus, der auf dieser Seite vorgestellt wird, ist Ausdruck dieser künstlerischen Konsequenz: In einem ersten Bild wird Freud, mitten im Abschlag, von einer Übermacht an Dämonen attackiert – sie stürzen aus dem Himmel, kriechen aus dem Erdreich, sprengen die Sphärenordnung. In der zweiten Szene hat sich das Bild gewendet: Die Gestalten ziehen sich geduckt und geschlagen vom Golfplatz zurück, werfen letzte wehmütige Blicke zurück wie geschlagene Hunde. Freud steht am 18. Loch – nicht als Sieger über das Fremde, sondern als Bezwinger des Verdrängten.

Hier triumphiert kein banales Ego, sondern ein Ich, das seine Schatten kennt – und sich nicht mehr von ihnen beherrschen lässt.

Wenn Jens Rusch sich mit der vermeintlich meditativen Dimension des Golfsports beschäftigt, dann geschieht das nicht aus Spieltrieb oder Ironie. Es ist eine künstlerische Versuchsanordnung: Der Golfplatz als Schauplatz einer existenziellen Auseinandersetzung, der Golfschläger als analytisches Instrument, die Dämonen als metaphorische Verdichtungen von Angst, Schuld, Krankheit, Verzweiflung – aber auch von Erkenntnis.

Rusch bringt sein ganzes Arsenal aus Technik, Erfahrung und psychologischer Tiefe in diese Bilder ein. Und lädt den Betrachter ein, sich nicht auf das Surreale zu fixieren, sondern auf das Dahinter: auf das, was in uns allen wirkt – und das oft nur durch Kunst sichtbar wird.

In diesem zweiteiligen Zyklus begegnen wir Sigmund Freud nicht als weltabgewandtem Denker im Wiener Arbeitszimmer, sondern als aktiven Protagonisten auf einem symbolisch aufgeladenen Golfplatz – einer offenen Arena innerer Kämpfe. Der Golfplatz, mit seiner künstlichen Ordnung, seinen klar gezogenen Linien und Regeln, steht hier als Chiffre für das Ich: ein Raum, der sich nach Kontrolle sehnt, während aus Himmel und Unterbewusstsein die Kräfte des Unkontrollierten eindringen.

1. Der Angriff – Die Dämonen steigen aus dem Unbewussten

Im ersten Gemälde wird Freud als Golfspieler von einer Vielzahl surrealer Dämonen angegriffen – Erscheinungen aus den Untiefen des psychischen Apparats. Diese Wesen repräsentieren verdrängte Triebe, unbewusste Ängste, Zwangsgedanken und archaische Abwehrformationen. Sie entstammen keinem abstrakten Bösen, sondern sind genuine Bestandteile des Ichs – abgespaltene Anteile, die mit Gewalt zurückkehren.

Der Schläger in Freuds Hand wird zur Verlängerung seines analytischen Instruments: Wie der Analytiker mit Deutungen in die unbewusste Struktur eingreift, so verteidigt sich Freud hier mit gezielter Aktion – nicht gegen das Andere, sondern gegen das Vergessene im Selbst. Der Himmel reißt auf, die Dämonen stürzen herab, als würden sie aus der Deckung eines neurotischen Gleichgewichts brechen – ein symbolischer Durchbruch.

2. Der Sieg – Die Dämonen weichen

Im zweiten Bild hat sich das Kräfteverhältnis gewendet. Die angreifenden Gestalten – nun geduckt, verwelkt, in sich zusammengefallen – ziehen sich unter dem Blick des Siegers zurück. Freud steht aufrecht am 18. Loch, der Ort maximaler Konzentration und Endpunkt des Spiels – der symbolische Abschluss der Analyse.

Die Dämonen blicken über die Schulter zurück wie geschlagene Hunde – nicht verdammt, sondern erkannt, eingeordnet, entmachtet. Ihre Melancholie rührt nicht von der Niederlage, sondern vom Verlust der unkontrollierten Macht über das Ich. Die Szene ist kein Triumph des Lichts über die Dunkelheit, sondern die Integration des Unbewussten in eine gefestigte Persönlichkeit.

Die psychopathologische Dimension

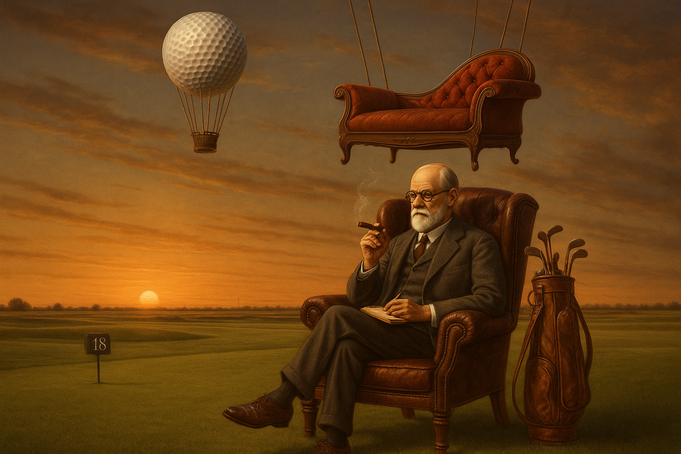

Das Green der Sublimierung

Psychopathologischer Hintergrund:

Die Triebe sind nicht verschwunden – sie haben sich verwandelt. Sublimierung ist bei Freud ein zentraler Mechanismus der Ich-Leistung: Ein ursprünglich triebhafter Impuls wird in sozial oder

kulturell akzeptierte Handlung überführt. In diesem Bild hat Freud eingelocht – aber der gläserne Ball löst sich auf. Denn das Ziel war nie real. Oder war es gerade das? Die Szene lädt zur

Deutung ein – und zur Verunsicherung.

Die Bunker-Situation:

„In diesem Bild verdichtet sich Freuds Theorie des Wiederholungszwangs in eine einzige Szene: der immer gleiche Schlag, das immer gleiche Scheitern. Der Bunker wird zum Seelensumpf, in dem Erinnerungen lauern wie verlorene Spielzeuge. Freud steht nicht als Meister, sondern als Getriebener auf dem Platz – und jeder Zuschauer erkennt etwas Eigenes darin.“

Inspirationen und Herausforderungen

Dieser Zyklus stellt nicht nur Freud als Figur in den Mittelpunkt, sondern arbeitet mit seinem Instrumentarium: Das Bild wird zur analytischen Sitzung, die Symbolik zur Übertragung, die Komposition zur Deutung. Jens Rusch verbindet in seiner Arbeit jahrzehntelange technische Meisterschaft mit einem tiefen Verständnis für psychodynamische Prozesse. Das Ergebnis ist keine narrative Illustration, sondern ein visueller Transformationsprozess, in dem Malerei selbst zum Medium der Analyse wird.

KONTAKT:

Jens Rusch

TELEFON: 04852 4848

Schulstrasse 38

25541 Brunsbüttel

jensrusch@gmx.de