"Dieses ambitionierte Kochbuch wird mein letztes großes Projekt im Rahmen meines Krebs-Engagements sein." Jens Rusch Aug. 2025

Auszug aus dem Vorwort: Ich erinnere mich an den Mitpatienten, dem man die komplette Zunge entfernt hatte und dessen Mundhöhle sich alljährlich mit Narbengewebe wie mit einem Blumenkohl

füllte. An jene, die mit dem Daumen auf eine Sprachkanüle in der Luftröhre drücken mussten, um blecherne Laute hervorzubringen wie außerirdische Aliens. Und an all die Menschen, deren Kehlkopf

sich wie mein eigener unaufhaltsam zu verschließen begann, weil Narbenzüge den Rachen deformierten. In ihnen allen begann die tägliche Nahrung eine unberechenbare, gefährliche

Wanderung.

Weiterlesen

Artikel von Stefan Schmid / Boyens

Medien

Artikel durch Klick vergrössern.

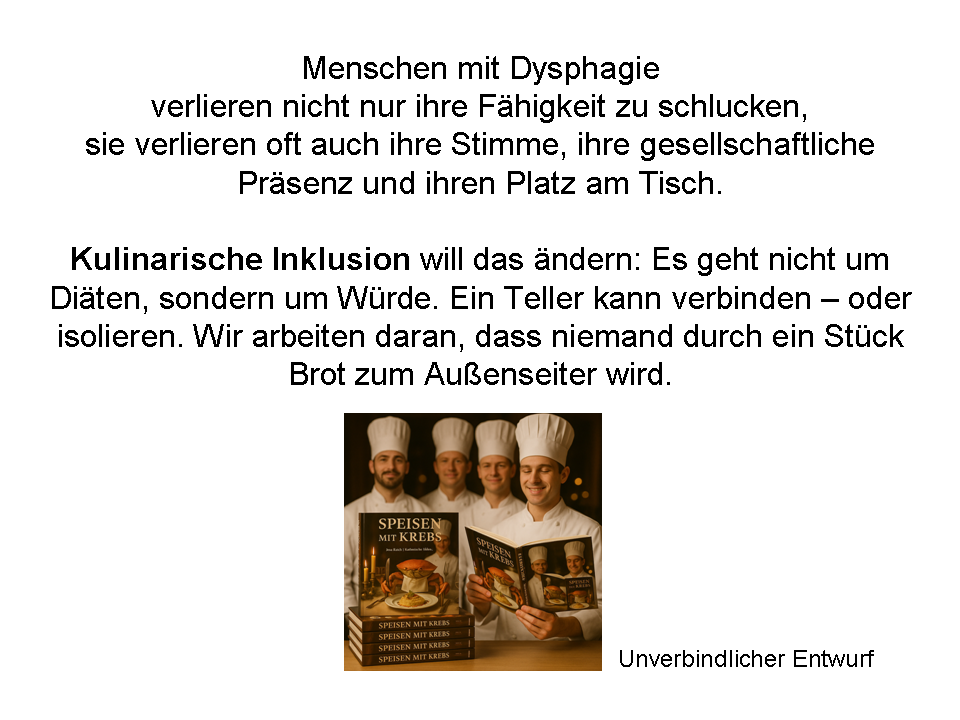

Menschen mit Dysphagie verlieren nicht nur ihre Fähigkeit zu schlucken,

sie verlieren oft auch ihre Stimme, ihre gesellschaftliche Präsenz und ihren Platz am Tisch.

Kulinarische Inklusion will das ändern: Es geht nicht um Diäten, sondern um Würde. Ein Teller kann verbinden – oder isolieren. Wir arbeiten daran, dass niemand durch ein Stück Brot zum Außenseiter wird.

Wichtiger Hinweis: Bei allen Gedanken und Abbildungen auf dieser Seite handelt es sich um Rohentwürfe, die Schreibfehler enthalten können und nicht zuende gedachte Ideen. Sie können an der

Entwicklung eines großartigen Projektes teilhaben, denn diese Seite wird fast täglich aktualisiert.

Jens Rusch

Sonderseite: Dysphagie und Wein

Weitere Informationen: Dysphagie-Netzwerk Deutschland

Es liegt mir auf der Zunge

Eine Initiative für kulinarische Inklusion – vom Netzwerk Patientenkompetenz e.V.

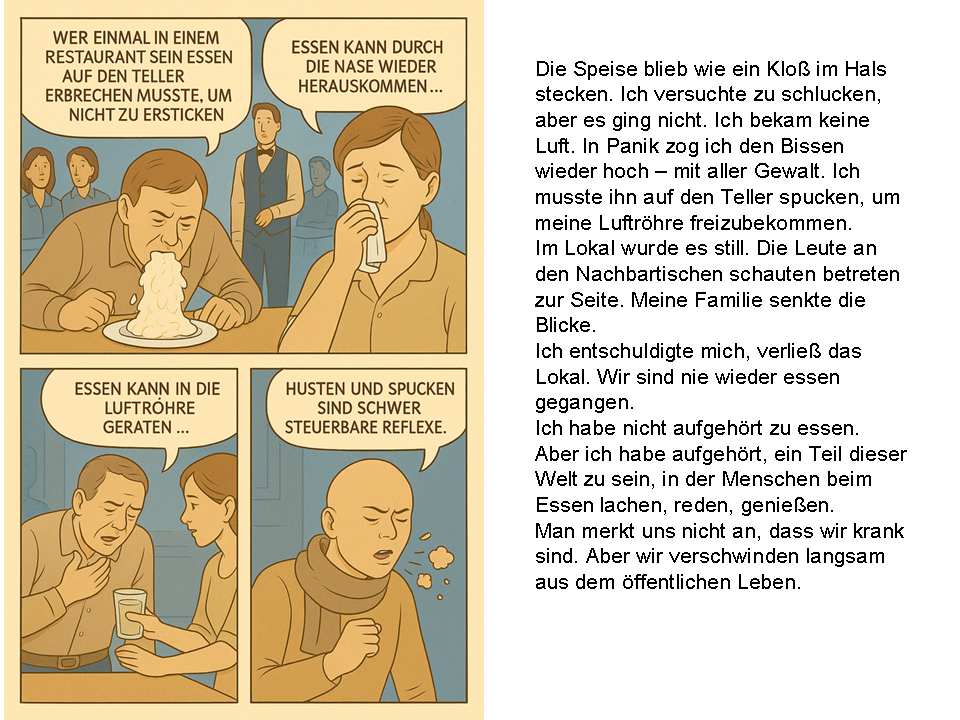

Ich bin selbst betroffen. Ein Zungengrundtumor hat mein Leben tiefgreifend verändert. Was früher ein selbstverständlicher Teil sozialer Begegnung war – ein gemeinsames Essen im Restaurant –, wurde zur Bedrohung: Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich mein Essen auf den Teller erbrechen musste, um nicht zu ersticken. Die Luftröhre war blockiert. Kein Luftzug mehr, keine Hilfe in Sicht – nur Scham.

Wer das einmal erlebt hat, weiß, wie schnell aus einem Gast ein gesellschaftlicher Außenseiter wird. Man geht nicht mehr essen – aus Angst, aus Unsicherheit, aus Selbstschutz. Und oft bleibt nicht nur der oder die Betroffene weg, sondern auch der Freundeskreis, die Familie, die Gemeinschaft.

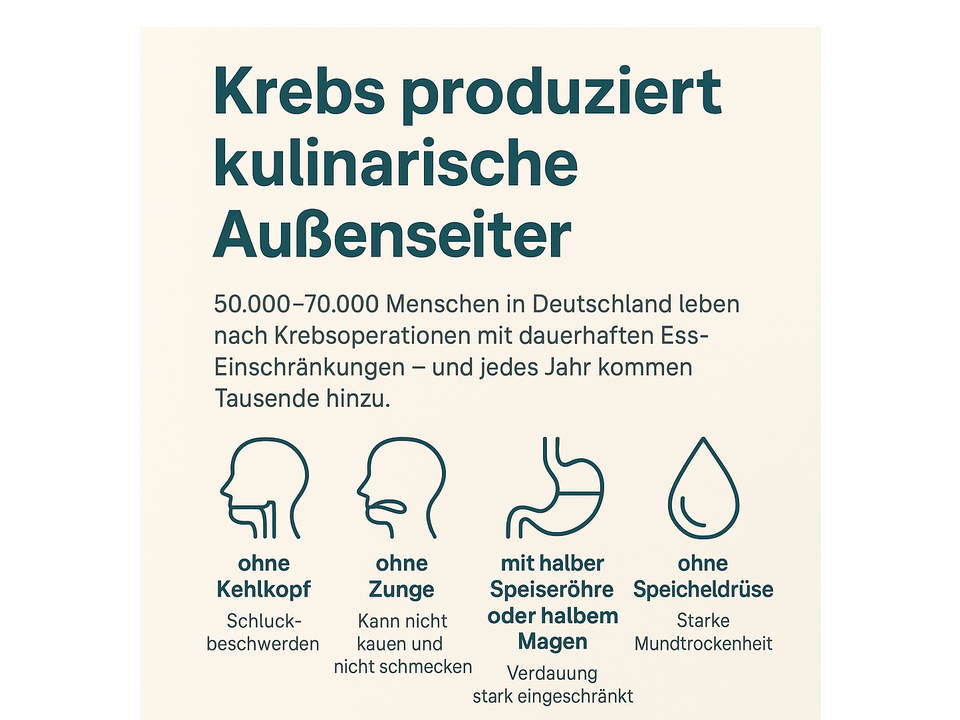

Die Spätfolgen nach Operationen, Bestrahlung oder Chemotherapie im Kopf-Hals-Bereich sind gravierend: deformierte Zungen, Kehlköpfe, Speiseröhren – und eine tiefgreifende soziale Isolation. Viele Überlebende solcher Erkrankungen sind nicht nur körperlich, sondern auch seelisch schwer belastet. Depressionen und Suizidgedanken sind leider keine Seltenheit.

Dabei ist Hilfe oft einfacher, als man denkt:

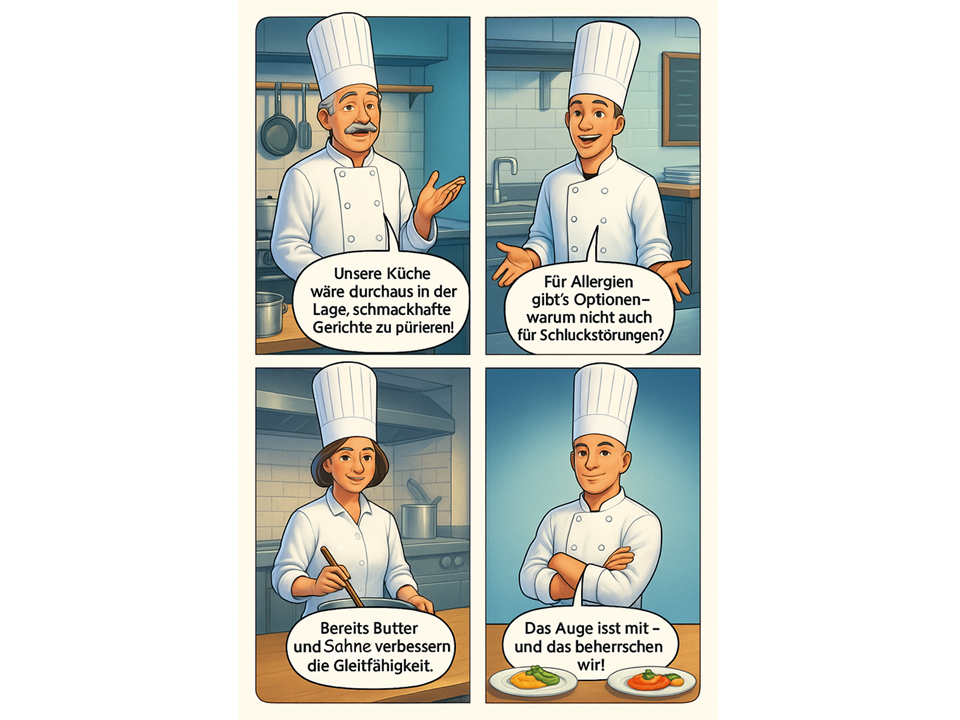

Ein gutes Restaurant, eine achtsame Küche – sie können mit wenig Aufwand Gerichte so zubereiten, dass sie auch von Menschen mit massiven Schluckstörungen genossen werden können. Würdevoll.

Anspruchsvoll. Gemeinsam.

Unsere Initiative möchte:

-

Aufklären, wo bisher Schweigen herrschte

-

Sensibilisieren, wo Unwissenheit herrschte

-

Teilhaben lassen, wo Ausgrenzung drohte

Wir nennen das kulinarische Inklusion.

Denn Essen ist mehr als Nahrungsaufnahme. Es ist Kultur. Begegnung. Lebensqualität.

Jens Rusch August 2025

Weitere Informationen im Beitrag

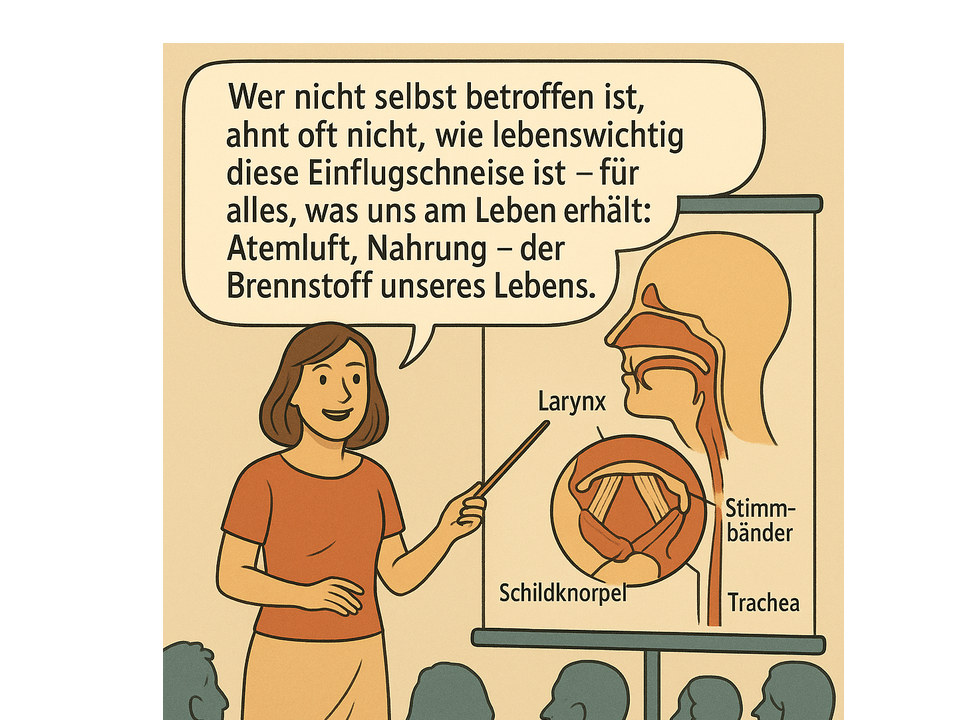

Türsteher in der Einflugschneise unseres Körpers

Die Fischgräte mag wohl das bekannteste Beispiel sein. Schon kleinste Fremdkörper werden durch die hochsensible Oberfläche der Zunge sofort bemerkt. Über die Nervenbahnen, die Zunge und Rachen versorgen, meldet sie diese Irritation unmittelbar an unser Gehirn weiter. So fungiert die Zunge als eine Art biologischer „Türsteher“ in der Einflugschneise unseres Körpers – dort, wo Nahrung und Luft den Weg nach innen nehmen. Weiterlesen

Situationsbeschreibung: „Vom Gast zum Geächteten“

Es ist Samstagabend. Meine Familie hat sich auf einen Restaurantbesuch gefreut – etwas, das wir früher oft und gern gemacht haben. Ich war skeptisch. Schon beim Gedanken an die Speisekarte begann mein Hals zu krampfen.

Ich bestellte ein Gericht, das weich erschien – Kartoffelgratin, etwas gedünstetes Gemüse, ein Fischfilet. Beim ersten Bissen ging alles gut. Beim dritten jedoch nicht.

Die Speise blieb wie ein Kloß im Hals stecken. Ich versuchte zu schlucken, aber es ging nicht. Ich bekam keine Luft. In Panik zog ich den Bissen wieder hoch – mit aller Gewalt. Ich musste ihn auf den Teller spucken, um meine Luftröhre freizubekommen.

Im Lokal wurde es still. Die Leute an den Nachbartischen schauten betreten zur Seite. Meine Familie senkte die Blicke.

Ich entschuldigte mich, verließ das Lokal. Wir sind nie wieder essen gegangen.Ich habe nicht aufgehört zu essen. Aber ich habe aufgehört, ein Teil dieser Welt zu sein, in der Menschen beim Essen lachen, reden, genießen.

Man merkt uns nicht an, dass wir krank sind. Aber wir verschwinden langsam aus dem öffentlichen Leben.

Depression als Folge

Immer mehr Menschen überleben Krebs – doch viele bleiben mit schweren körperlichen und seelischen Folgen zurück. Besonders der Verlust von Zunge, Kehlkopf oder Speiseröhre führt zu Isolation, Scham und Angst beim Essen. Depressionen sind in dieser Gruppe häufig und erhöhen nachweislich die Sterblichkeit.

Kulinarische Inklusion setzt genau hier an: Essen wird als soziale und psychologische Brücke verstanden. Gemeinsam mit Köchinnen, Köchen, Kliniken und Hotels wird Betroffenen

Würde und Teilhabe zurückgegeben – und damit nicht nur Lebensqualität, sondern oft auch Lebenszeit.

Weiterlesen

Krebsberatungszentrum Westküste

Das Krebsberatungszentrum Westküste öffnete kürzlich seine Türen für einen wichtigen Themenschwerpunkt: Kopf-Hals-Mund-Tumoren. Im Rahmen des Projekts UTA (Unterwegs trotz alledem) und in Kooperation mit der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft stand der Abend ganz im Zeichen von Prävention, Früherkennung und Unterstützungsangeboten.

Zahnärztin Inke Jeß (ganz links) erläuterte in ihrem Vortrag anschaulich, welche Rolle Zahn- und Mundgesundheit bei der Entstehung und Früherkennung von Tumoren spielt. Sie betonte insbesondere die Bedeutung regelmäßiger zahnärztlicher Kontrollen: „Viele Veränderungen in der Mundhöhle lassen sich frühzeitig erkennen – wenn man genau hinschaut und regelmäßig kontrollieren lässt.“

Einen sehr persönlichen Einblick gewährte Gunthard Kissinger, (dritter von links) Projektleiter von UTA und selbst Betroffener. Offen sprach er über die Herausforderungen, die viele Patienten nach der Behandlung dauerhaft begleiten – insbesondere beim Essen: „Die Probleme beim Schlucken oder Kauen bleiben häufig ein Leben lang. Wir möchten Betroffenen zeigen, wo es gute Unterstützung gibt.“ Mit seinen Erfahrungen sprach Gunthard Kissinger vielen aus der Seele und wies dabei auf die Hilfsangebote des Projekts UTA hin. Das Selbsthilfenetzwerk Kopf-Hals-M.U.N.D.-Krebs hat unter anderem die Broschüre „Essen mit Freude“, die praktische Tipps rund um Ernährung und Lebensqualität bietet. Sie kann online unter www.kopf-hals-mund-krebs.de/informationsmaterial angefordert werden. Außerdem empfahl er die App „Kopf-Hals-Mund-Krebs“. Sie bietet eine digitale Anlaufstelle für Betroffene, Angehörige, Selbsthilfegruppen und Kontaktpersonen in ganz Deutschland.

Im Anschluss an die beiden Vorträge nutzten die Besucher die Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich mit den Referierenden und anderen Gästen auszutauschen. Für alle war am Ende des Abends klar: „Das Thema der Krebsvorsorge im Kopfbereich muss präsenter werden – privat und in der Öffentlichkeit“, so Petra Köster, (ganz rechts) Leiterin des Krebsberatungszentrums Westküste. Weitere Informationen zum Projekt und zu kommenden Veranstaltungen gibt es online unter www.unterwegs-trotz-alledem.de.

Unsere Botschafter

Peter Bartsch

Ehrenpräsident im Landesvorstand der DEHOGA Schleswig-Holstein.

Als selbst Krebsbetroffener setzt er sich gemeinsam mit uns für die Entwicklung eines Konzeptes für kulinarische Inklusion ein.

Weitere Informationen zu diesem Thema: Kulinarische Inklusion.

Ludwig "Lucky" Maurer

ist ein deutscher Koch, Kochbuchautor, Metal-Bassist und Züchter von Bio-Wagyū-Rindern. Maurer ist seit 1997 Frontmann und Gitarrist der Black-Metal-Band Seasons in Black.

Bayrischer Rundfunk: Mit 20 Jahren erkrankt Ludwig Maurer an Lymphdrüsenkrebs, nach der sechsten Chemotherapie will er fast aufgeben. "Jetzt lass i's richtig kracha!", sagt er sich stattdessen und erstellt eine Überlebensliste mit den Dingen, die er unbedingt noch machen will ...

Lebenslinien: "Der Koch, der noch nicht sterben wollte".

Axel Schmitt ist ein deutscher Bäckermeister, Brot-Sommelier, Konditor und Keynote-Speaker. Er gilt als „Rockstar des Bäckerhandwerks“ und ist u. a. durch seine Aktivitäten als „Wacken-Bäcker“ beim Wacken Open Air sowie durch zahlreiche TV-Aktivitäten einem breiten Publikum bekannt. Er entwickelt für unsere Aktion "Kulinarische Inklusion" Brot für Dysphagie-Betroffene Krebs-Überlebende.

Dysphagie

Mein ganz persönlicher Fall, der ganz gewiss kein Einzelfall ist. J. Rusch

1. Körperliche Ebene

-

Fehlfunktion des Kehlkopfs: unzuverlässiger Verschluss der Luftröhre

-

Koordinationsstörung beim Schlucken, z. B. durch Hirnarealschäden nach Schlaganfall

-

Zungenbewegung eingeschränkt (z. B. nach Zungengrundtumor)

-

Engstellen oder Narben in der Speiseröhre

-

Reduzierte Sensibilität im Mund- und Rachenraum

-

„Stille Aspiration“ – Speise gelangt unbemerkt in die Luftröhre

2. Akute Gefahren

-

Lebensbedrohliches Verschlucken (Bolusgeschehen)

-

Lungenentzündungen durch wiederholte Aspiration

-

Unterernährung, Dehydrierung

-

Angst vor dem nächsten Bissen

3. Psychosoziale Folgen

-

Meidung öffentlicher Orte mit Essenskontext (Restaurants, Feiern, Einladungen)

-

Scham durch unkontrolliertes Husten, Würgen oder Erbrechen

-

Vereinsamung durch Rückzug

-

Verlust der Teilhabe an Gemeinschaft – auch mit Familie und Freunden

-

Gefühl, „nicht mehr dazu zu gehören“

-

Depression, Suizidgedanken

„Ich bin kein Einzelfall – aber ich bin einer, der die Misere beim Namen nennt“

Spätfolgen, Wechselwirkungen und die stille Ausgrenzung nach Krebsbehandlung

1. Die medizinische Erfolgsgeschichte – und ihr Preis

Ich habe überlebt. Nach Operationen, Bestrahlung, Chemotherapie.

Was als Sieg gegen den Tumor gefeiert wurde, ist heute ein täglicher Kleinkrieg mit meinem Körper.

-

Totalausfall der Speicheldrüsen: über 12 Jahre Trockenheit, keine natürliche Vorverdauung

-

Narbenzug am Zungengrund: nach Laser-OP – mit mechanischer Auswirkung auf den Kehlkopf

-

Essensleitungen funktionieren unzuverlässig – mal geht’s, mal geht’s in die Luftröhre

-

Engpassgefühl in der Speiseröhre – nicht sichtbar, aber real

-

Unkalkulierbarkeit: Mal Über-, mal Unterfunktion – medizinisch schwer greifbar

2. Der Schlaganfall – und das Chaos der Sinne

Als wäre mein System schon nicht labil genug, kam ein sogenannter „wakeup stroke“ dazu.

Seitdem habe ich das Gefühl, dass meine Warnsensoren verrücktspielen – meine Wahrnehmung ist inkongruent, trügerisch.

-

Geruch, Geschmack, Körpersensorik entkoppelt von realen Reizen

-

Die Zunge als ehemals sensibler Wächter meldet falschen Alarm – oder gar keinen

-

Angst vor jedem Bissen – nicht diffus, sondern konkret, erinnerungsbeladen

3. Die Psyche: Vom Überlebenden zum Außenseiter

Ich bin nicht mehr der, der ich war.

Und nicht nur, weil ich nicht mehr so esse – sondern weil ich nicht mehr dazugehöre.

-

Der Schlaganfall hat in meinem Gehirn eine Art Überreagierer installiert

-

Schon kleinste Signale lösen Alarm aus – körperlich wie emotional

-

Ein wachsendes Gefühl der Unzulänglichkeit: „Ich bin zu kompliziert für diese Gesellschaft.“

-

Rückzug, Beschämung, Sprachlosigkeit – sogar gegenüber der eigenen Familie

-

Latente Suizidgedanken sind kein Tabubruch – sie sind ein Symptom der Ausgrenzung

4. Meine Forderung: Vernetzung statt Silos

Jeder meiner Ärzte hat seine Aufgabe gut gemacht. Aber keiner hat die anderen gefragt.

Mein Zustand ist keine Addition einzelner Befunde – sondern ein Puzzle, dessen Teile nie zusammengesetzt wurden.

-

Es braucht interdisziplinäre Fallkonferenzen für Krebspatienten mit komplexen Spätfolgen

-

Es braucht Standardroutinen zur Erfassung von Wechselwirkungen

-

Es braucht mehr psychosoziale Begleitung – auch und gerade in der Spätphase

-

Es braucht Plattformen für Patientenstimmen, die nicht aufgeben, sondern aufzeigen

5. Kulinarische Inklusion – ein Ort für Teilhabe

Ich habe mich entschlossen, aus meiner Erfahrung ein Projekt zu machen.

Damit das, was mich isoliert hat, andere verbinden kann.

-

Entwicklung von kulinarischen Begegnungsräumen für Menschen mit Schluckstörungen

-

Sensibilisierung von Gastronomie, Hotellerie und Pflege

-

Öffentlichkeitsarbeit, künstlerische Mittel, Ausstellungen, Webplattform

-

Ziel: Teilhabe durch Verständnis. Genuss trotz Einschränkung. Würde statt Brei.

Mit gutem Beispiel voran

Ein Festmahl – ohne Angst

Geburtstage, Festtafeln, gesellige Runden: Für viele Krebsüberlebende mit Schluckstörungen sind solche Einladungen mit Scham, Unsicherheit und vor allem Angst verbunden – Angst vor Erstickung, Hustenanfällen oder dem Gefühl, wieder einmal nicht "dazuzugehören".

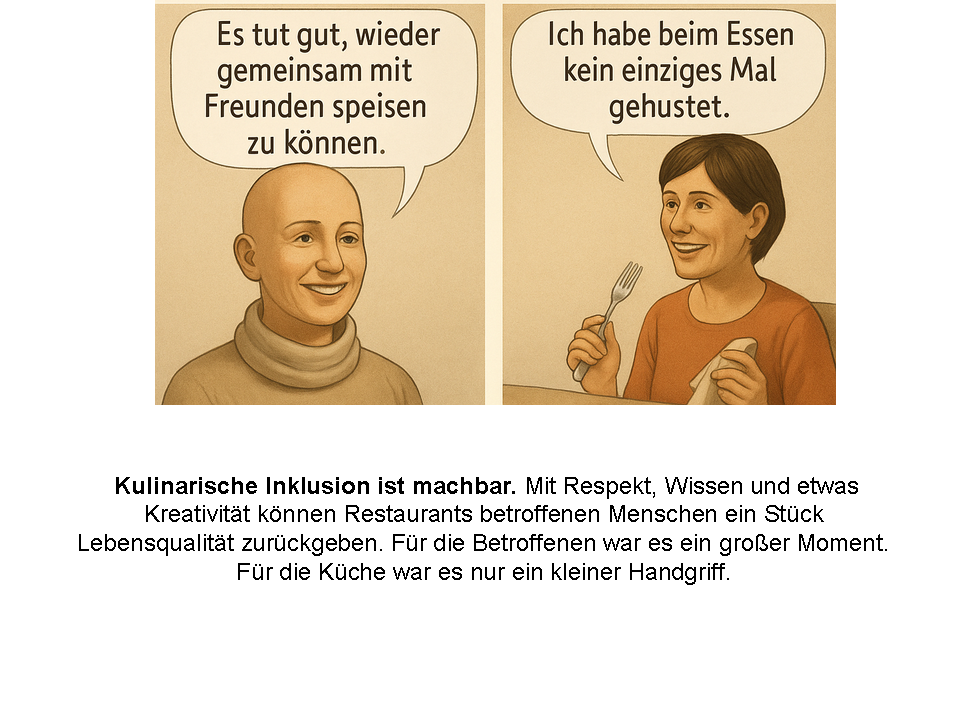

Gestern durfte ich etwas erleben, das ich so noch nie kannte: Der Küchenchef des Landgasthauses Dückerstieg hat für mich das festliche Hauptgericht mit Kalb und Huhn so fein püriert und wohlschmeckend angerichtet, dass ich bedenkenlos mitfeiern konnte. Kein Husten, kein Stress – nur Genuss. Endlich einmal Teil der Runde sein, ohne mich erklären zu müssen.

Solche Gesten zeigen: Kulinarische Inklusion ist machbar. Mit Respekt, Wissen und etwas Kreativität können Restaurants betroffenen Menschen ein Stück Lebensqualität zurückgeben. Für mich war es ein großer Moment. Für die Küche war es nur ein kleiner Handgriff.

Meine ersten Kontakte zu Köchen in meiner Heimatregion verliefen für mich verblüffend positiv. Ganz offensichtlich sind Spitzen-köche allzu gern bereit, ihr Können in dieser sehr speziellen Herausforderung unter Beweis zu stellen. Hinzu kommt, das kaum jemand zumindest nicht einen oder mehrere Krebsfälle im Freundes- oder Verwandtenkreis benennen konnte. Auf ganz besonderes Verständnis stieß ich bei einem Koch, der selbst krebsbetroffen ist. Wir waren uns schnell einig, dass über genau dieses Problem kaum nachgedacht wird, wenn man wenig über diese spezielle Form der Betroffenheit weiß.

Kopf. Hals. Mund

Ausführliche Infoblätter können Sie selbst heruntergeladen und ausdrucken. Sollten Sie dennoch einen Ausdruck benötigen, können Sie eine Anfrage per E-Mail senden:

info@kopf-hals-mund-krebs.de

Selbsthilfe App als Download

Ausführliche Infoblätter können Sie selbst heruntergeladen und ausdrucken. Sollten Sie dennoch einen Ausdruck benötigen, können Sie eine Anfrage per E-Mail senden:

info@kopf-hals-mund-krebs.de

https://www.kopf-hals-mund-krebs.de/informationsmaterial/

Buchtipp

Die sogenannte Dysphagie kann einen mitten im Leben treffen und löscht häufig die Freude am Essen komplett aus. Doch das soll nicht so bleiben! Dickflüssige oder breiige Nahrung muss nicht unattraktiv sein und kann wirklich gut schmecken. Neben einer umfangreichen Rezepte-Sammlung für verschiedene Dysphagie-Stufen enthält das Buch auch zahlreiche Tipps für den Alltag aus Betroffenensicht. Den Leser erwarten Vorspeisen, Suppen, Hauptspeisen, Nachtische und Getränke. Darüber hinaus gibt die Autorin Ratschläge für Restaurantbesuche und Reisen. Besonders wer selbst im Familienalltag eingebunden und von Dysphagie betroffen ist oder für die Großeltern mitkocht, wird die Rezepte, die auch für Normalesser geeignet sind, zu schätzen wissen.

Konstituierendes Gespräch

Mitte September 2025 im Krebsberatungszentrum Westküste: Konstituierendes Gespräch "Kulinarische Inklusion".

Von Links: Peter Bartsch DEHOGA - Ehrenpräsident , Petra Köster SH-Krebsgesellschaft, Stefan Schmid Boyens Medien, Jens Rusch Netzwerk Patientenkompetenz e.V. Hans Helmut Schramm River Loft Hotel, Sebastian Kimstädt Westküstenkliniken. Foto: Suse Rusch

Erstaunlich, welche Dynamik ein ambitioniertes Projekt entfacht, wenn alle Beteiligten davon beseelt sind. Dysphagie-Betroffene Krebs-Überlebende ohne Kehlkopf, Zunge oder anderen Mund- und Rachen-Beeinträchtigungen kann eine würdige gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden, wenn bestimmte Voraussetzungen etabliert werden.

Die überwiegende Mehrzahl aller tödlichen Erstickungsereignisse tritt während der Nahrungsaufnahme auf. Anders als bei anderen Unfällen gelangen beim Essen Feststoffe zwangsläufig in die Nähe des Kehlkopfeingangs – jenem sensiblen Übergang zwischen Atem- und Speiseweg. Gerade bei älteren Menschen, bei neurologischen Erkrankungen oder nach Tumorbehandlungen steigt das Risiko, dass ein verschluckter Bissen in die Luftröhre gerät. Internationale Studien belegen, dass Nahrungsmittel die häufigste Ursache für Erstickungstodesfälle darstellen; andere Auslöser wie Spielzeugteile, Medikamente oder medizinische Hilfsmittel sind im Vergleich selten. Für Betroffene mit Schluckstörungen (Dysphagien) genügt daher oft schon ein unscheinbarer Bissen, um eine lebensbedrohliche Situation auszulösen.

KONTAKT:

Jens Rusch

TELEFON: 04852 4848

Schulstrasse 38

25541 Brunsbüttel

jensrusch@gmx.de